2024.05.01

弊社では2年半ほど前から、社内で使う電力を100%再生可能エネルギーによって発電された電力に切り替えています。

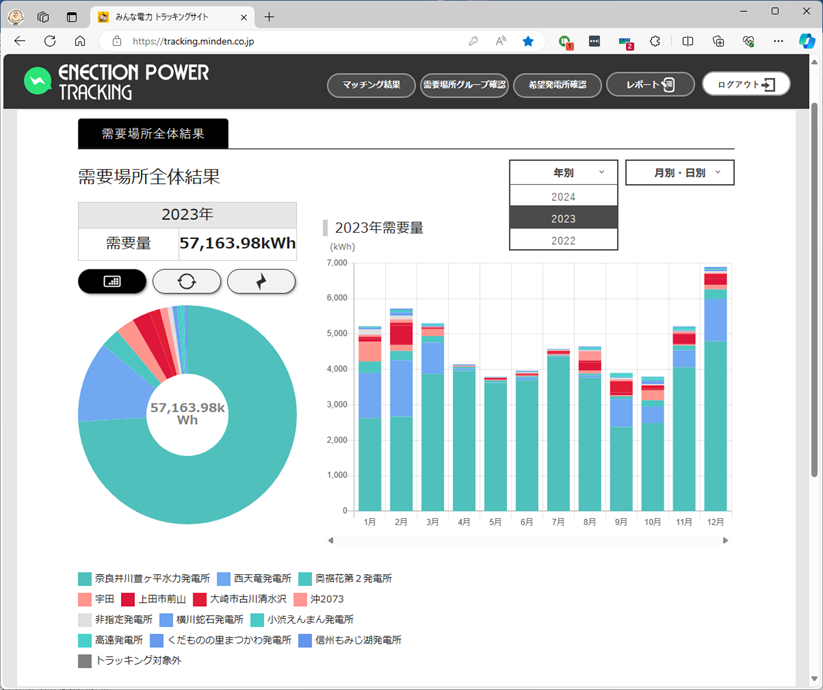

そして、その電力がどこで発電されたものかトレースできるようになっているので、昨年(2023年)1年間の実績をまとめてみました。

まず発電所別に見てみると、東京営業所を含んだ1年間の総使用量約57,000kWhのうち、74%が地元塩尻市の「奈良井川萱ヶ平小水力発電所」から供給されたものでした。次いで長野県企業局が運営する県内のいくつかの水力発電所が16%という結果でした。

つまり県内の再エネ発電で90%をまかなっていることになり、まさに「電力の地産地消」と言えると思います。

次に発電種別で見てみると、水力発電が91%で大半を占め、残りは太陽光発電の他、風力、バイオマス発電などがありました。

長野県は海がない代わりに信濃川や天竜川、木曽川などの一級河川があるほか、小さな河川や支流、沢なども多くあるので、豊富な水資源を活かした発電ができる県と言えるのではないでしょうか。

長野県企業局

https://naganoken-kigyokyoku.jp/

2024.01.19

新聞に、塩尻市で来年度の実用化を目指して実証実験を行っている「自動運転バス」の試乗案内が掲載されていました。

2022年11月に試乗した時と比べて、ルートも運行本数も増え、新車両にもなってずいぶん現実味を帯びてきた印象です。

地方の交通弱者や免許返納者の移動手段として役立つことはもちろんのこと、運転手の担い手不足の解消にもつながることを期待しています。

2023.12.18

先日、車で出張した際に「駐車場シェアリングサービス」を利用しました。

これは、月極駐車場の未契約区画や空き地、休業日の施設の駐車場、民家の空きスペースなどを一時的に駐車場として貸し出すサービスの総称です。

皆さんは、土地勘のない所に車で行った際に、空き駐車場を見つけるのに苦労した経験はないでしょうか。

あらかじめ調べておいた駐車場が満車でグルグル回ったり、うっかり高額なところに停めてしまったり…💦

こんなときに駐車場シェアリングサービスを利用していれば、Webで予約ができるので必ず駐車することができますし、概ね常設の駐車場やコインパーキングより安価なのでメリットばかりです。

目的地が都市部で、時間に遅れたくないときなどには大変重宝します。

またこのサービスは、余計な走行による渋滞を低減したり、燃料の節約や排出ガスの削減にもつながるなど、SDGsのいくつかのゴールにも資するものなので、さらなる拡大を期待しています。

2023.12.16

信州SDGsアワード2023の表彰式・事例発表会に行ってまいりました。

第1回(2021年)はコロナ禍でオンラインでの表彰式だったため、リアル開催は今回が初めてです。

表彰式の後、受賞団体の事例発表とそれに関する審査員の講評があり、各団体の工夫を凝らした取組と、それのどのような点が評価されて受賞に至ったのかを知ることができ、大変参考になりました。

弊社は受賞を逃してしまったのですが、社員の前田さんが主宰する劇団「野らぼう」が「信州発ゼロカーボン演劇~限られた電力編~」というテーマで、企業・団体部門において見事受賞されました🎊✨

おめでとうございます!

事例発表会

事例発表会

企業・団体部門で受賞した劇団野らぼうの主宰前田さん

企業・団体部門で受賞した劇団野らぼうの主宰前田さん

受賞者の皆さん

受賞者の皆さん

2023.11.06

弊社社長の酒井が共同代表を務める「(一社)阿武隈牛の背ウルシぷろじぇくと」の活動が新聞記事になりました(Web版はこちら)。

福島第1原発事故により、食物が耕作できなくなってしまった福島県の中山間地の田畑に、ウルシの苗木を植えて里山の再生を目指そうというプロジェクトです。

日本の漆器産業を中心とした漆を使う業界では、9割以上を中国などからの輸入に頼っていますが、近年その量が急速に減少し、将来的に安定した供給が見込めなくなってきています。

この現状と、原発事故によって未だ食物を耕作できずに放置されている田畑の問題を同時に解決できないかと考えたのが、このプロジェクト発足のきっかけです。

文化庁は国宝や重要文化財建造物の修復に国産漆を使う方針を打ち出しています。

将来的にここで採れた漆が使われ、この地が日本の文化を支える一端を担えるようになることを願って作業をしています。

-1024x732.jpg) 出典:2023年11月6日 中日新聞

出典:2023年11月6日 中日新聞

2023.10.10

当社は、このたび長野県が発行するグリーンボンド(気候変動の緩和・気候変動への適応に資するプロジェクトなどの資金調達のために発行される債券)への投資を決定しましたので、お知らせします。

詳細は、長野県ホームページ(下記リンク)および添付の表明通知(PDF)をご参照ください。

】グリーンボンド(10年債)投資表明(ブログ用画像)-1.png) 下に全文あり(PDF)

下に全文あり(PDF)

長野県グリーンボンドの発行について

グリーンボンドに投資表明をしていただいた投資家を公表します

2023.09.20

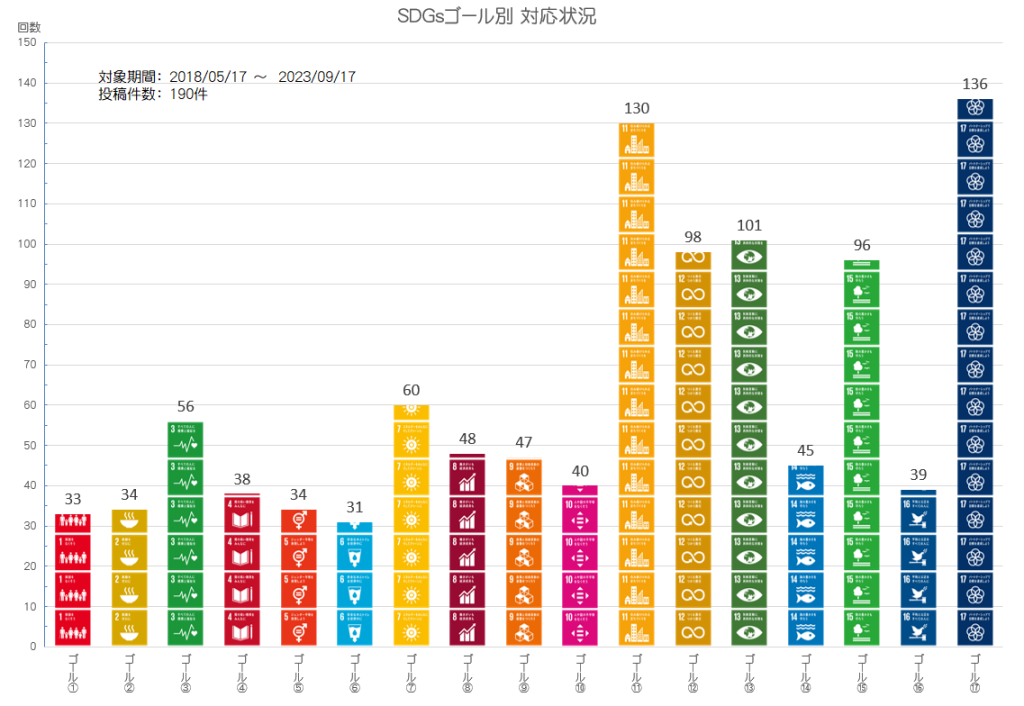

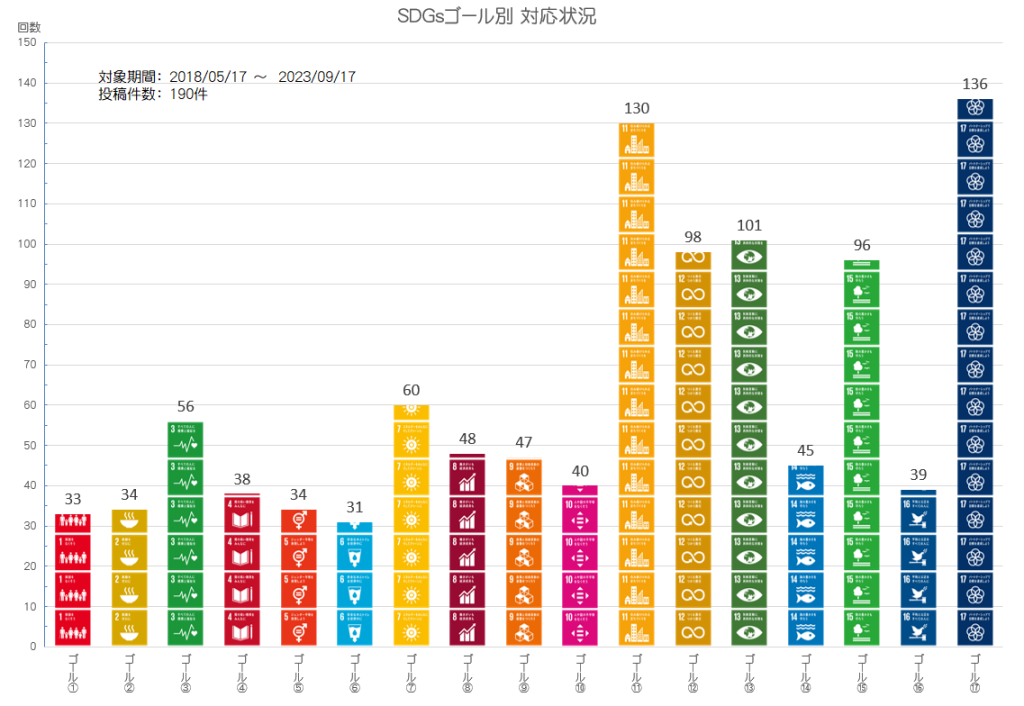

当社で実施したこれまでの取組のゴール別の状況をまとめました。

投稿件数は着実に増え、直近で190件になりました。グラフの傾向は大きく変わらず推移しています。

最近の主なトピックスとしては、長野県地球温暖化対策条例に基づき、事業活動温暖化対策計画を策定したことや、事務所の蛍光灯をLEDに替えたことなどでしょうか。

また、当社のWebサイトも全面的にリニューアルを行い、それまでサブドメインで運用していたSDGsのトピックスも本体に統合いたしました。

これからも継続的に発信してまいります。

2023.08.01

中小企業エネルギーコスト削減助成金を活用して、事務所などの照明を蛍光灯からLEDに変更しました✨

本助成金の趣旨に則ってエネルギーコストの視点で試算してみると…

今回の変更によって電力の年間使用量で2,200kWh、金額にして10万円ほどの削減となる見込みです。

見た感じとしては、色味が少し暖かくなって華やかな印象になりました✨

2023.06.26

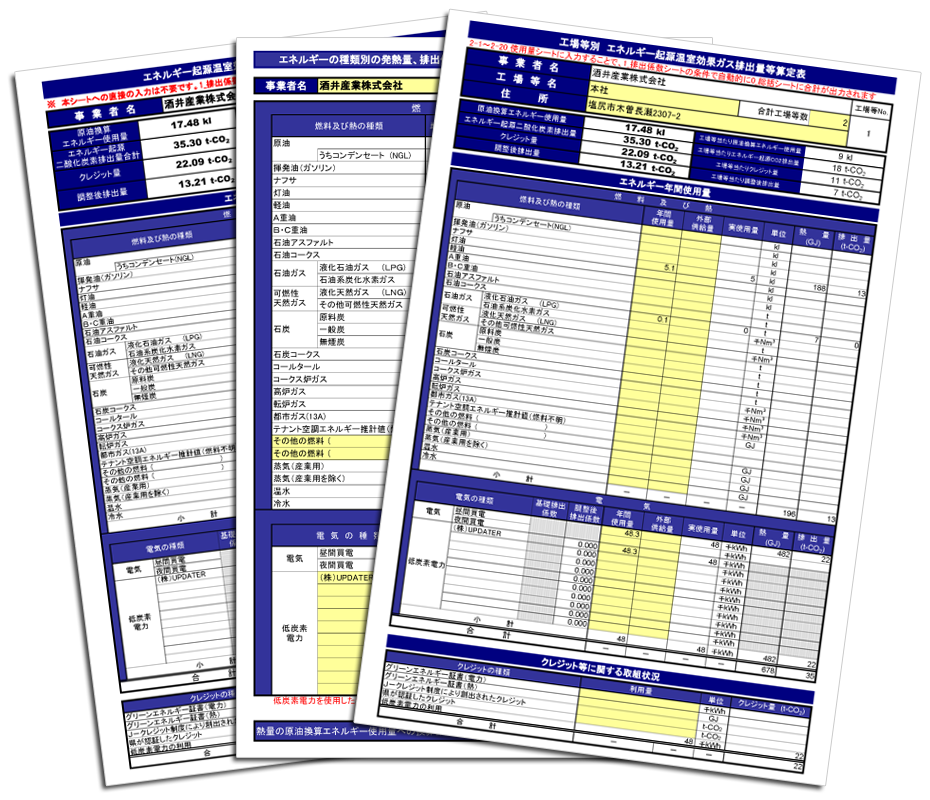

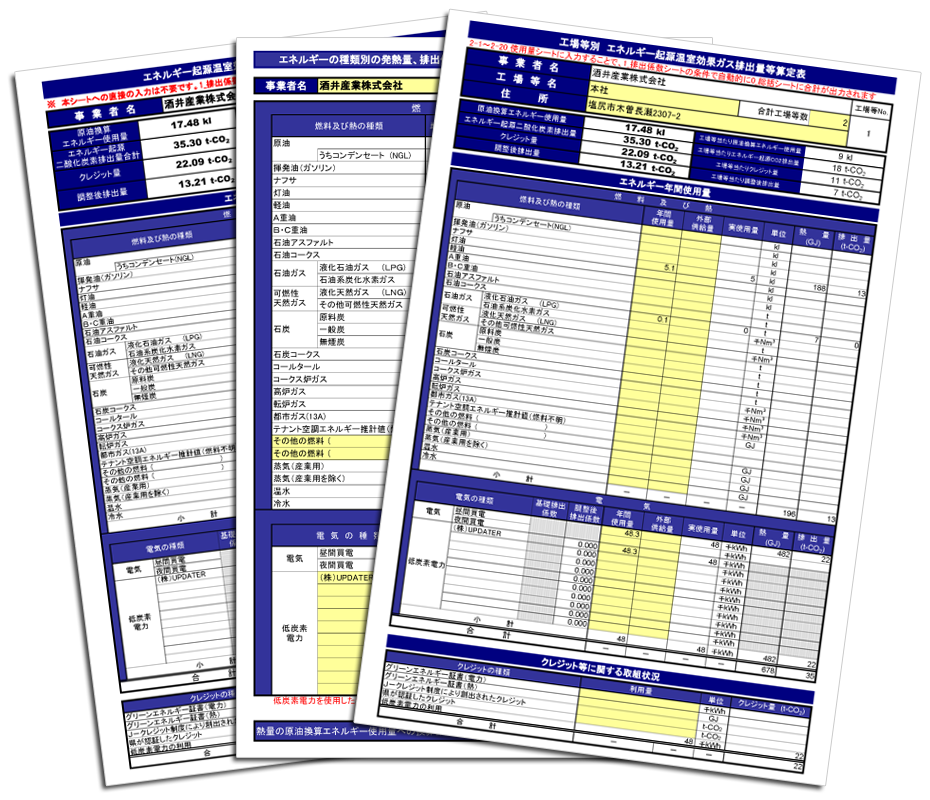

長野県地球温暖化対策条例に基づいた、事業活動温暖化対策の実施状況を県に報告しました。

基準とした2021年度のCO2排出量は36.3t-CO2。これに対し、電力の契約を見直し、これまでの火力発電を中心とした発電によるものから、再生可能エネルギー100%の契約に順次移行したことにより、2022年度の調整後排出量は13.21t-CO2(削減率:63.6%)となりました。

今年度は、事務所の照明を蛍光灯からLED照明に変更するなどして、電力の使用量を削減することを検討してまいります。

】).png)

2023.04.21

太陽光発電事業などを手掛ける株式会社アイネットが、2015年に朝日村にある塩尻市最終処分場跡地に太陽光発電所を開設したことをきっかけに、地域貢献の一環として創設した「しおじり・あさひ環境大賞」。

今年の第8回同賞において、ならかわ桜プロジェクトが最優秀賞を受賞しました!

表彰式では、同社社長の赤津様より表彰状と支援金をいただいた後、プロジェクトの取り組みをプレゼンテーションさせていただきました。

-1024x732.jpg)

】グリーンボンド(10年債)投資表明(ブログ用画像)-1.png)

】).png)