草取り

2023.07.07

始業前の30分ほどの時間を使って、会社周辺の草取りを実施しました。

夏場は雑草が伸びるのも早いので、草取りもけっこう大変です。

朝から暑くて大変でしたが、きれいになってスッキリしました。

酒井産業 × SDGsSDGs(持続可能な開発目標)

2023.07.07

始業前の30分ほどの時間を使って、会社周辺の草取りを実施しました。

夏場は雑草が伸びるのも早いので、草取りもけっこう大変です。

朝から暑くて大変でしたが、きれいになってスッキリしました。

2023.07.05

ならかわ桜プロジェクトで、楢川小中学校に出向き、うるしの里広場を再整備するためのグループディスカッションを行いました。

参加してくれたのは、楢川小中学校の5、6年生二十数名ほど。3グループに分かれ、それぞれリーダーと書記を決めてからディスカッションをスタートしました。

まず個々にどんな公園にしたいかアイディアを出し合い、事前に収集していた地域の人の声や遊具の予算などを勘案しながらグループとしての最終案をまとめ、リーダーに発表してもらいました。

限られた時間の中で、みんなとても積極的に発言したり、役を買って出てくれたりして、素晴らしい案がまとまりました。

2023.07.03

あえてアナログで、周知範囲の狭い方法で求人広告を出してみました。

ネットやハローワークも良いのですが、ここを通った人限定で、この看板に気付いてもらいコンタクトを取ってもらえたら、きっと良い縁が生まれるのではないかとの思いです。

単なる人材ではなく、人財です。

想定より大きくて丈夫な生地だったので、安全性を考慮してどのように掲示するか検討し直し、最終的に単管パイプで作った枠に掲示することにしました。

単管の総重量自体がかなりあることに加えて、上部を金属製のワイヤーロープで倉庫の鉄骨に結わえ、下部には土のうを置きました。

2023.06.21

先日の会社周りに続き、今日は少し離れたところに何箇所かある会社所有の敷地の草刈りを行いました。

今月に入って梅雨入りし、雨も適度に降ったので、雑草がしっかり伸びていました💦

写真の場所には残しておきたい山野草も生えているので、注意しながら刈り進め、細かいところはカマも使いながら黙々と刈り、午前中に刈り終えることができました。

2023.06.11

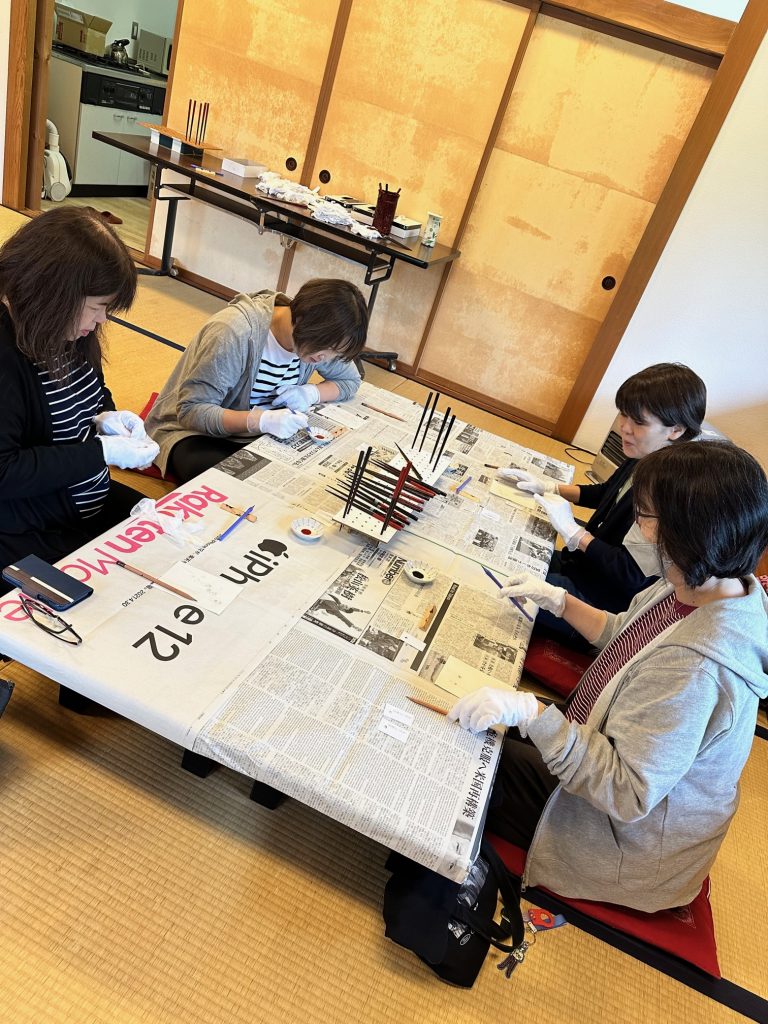

九州よりお客様7名をお迎えしました。

弊社の業務内容、SDGsの取組、奈良井宿400年の歴史などについて説明させていただいたあと、木曽漆器館にて国の重要有形民俗文化財に指定されている「木曽塗りの製作用具及び製品」や人間国宝・人間県宝等の漆器作品を見学いただき、箸の絵付け工程を体験していただきました。

お客様からは、「酒井産業の事業活動そのものがSDGsの取組であることが分かった」、「天然素材で作られた漆器は塗り直すことにより永く使用できるので、非常にエコな商品であると言える」、「酒井産業の商品づくりは、木曽漆器や奈良井宿などの歴史や伝統がベースにあることが分かった」などのご感想をいただきました。

2023.05.28

九州から来られたお客様をお連れして、木祖村にある「水木沢天然林」をご案内しました。

水木沢天然林は、樹齢200年の木曽ヒノキやサワラなどの針葉樹の他、ブナやミズナラ、トチなどの巨大な広葉樹も生育しており、針葉樹と広葉樹が混交している非常に貴重な天然林です。

約一時間ほどのコースを歩きながら、沢の水が土の中から湧き出てくる様子を見ていただいたり、天然林と人工林の違いをご理解いただいたり、とても有意義に過ごすことができました。

2023.05.24

少し早く出社して、会社周辺の草取りと草刈りを実施しました。

最近暖かい日が続き、適度に雨も降ったりしたので、雑草が一気に伸びた気がします💦

会社前の敷地は、造成した関係で平地が広大になったので少し大変でしたが、社長含む社員5名ほどで、刈払い機を使って2時間ほどかけてきれいにしました。

2023.05.22

塩尻市立広陵中学校2年生の皆さん20名ほどが企業見学に来られました。

弊社専務の酒井より、この地域の概要や歴史などについて、特にこの地域の特色である漆や漆器産業に関すること、中山道の街道筋であることから宿場町や漆工町が発展し重要伝統的建造物群保存地区に指定されていることなどを説明させていただきました。

その後弊社の歴史や位置づけ、業務内容を説明するとともに、社内の各部門を見学していただきました。

そして何名かには、木育事業の一環で行っている箸作りキットを使ったマイ箸作りを体験していただきました。

皆さん大変興味深く耳を傾け、ノートを取り、さらにはタブレットで写真や動画を撮るなど、とても熱心に見学されていました。

2023.04.21

太陽光発電事業などを手掛ける株式会社アイネットが、2015年に朝日村にある塩尻市最終処分場跡地に太陽光発電所を開設したことをきっかけに、地域貢献の一環として創設した「しおじり・あさひ環境大賞」。

今年の第8回同賞において、ならかわ桜プロジェクトが最優秀賞を受賞しました!

表彰式では、同社社長の赤津様より表彰状と支援金をいただいた後、プロジェクトの取り組みをプレゼンテーションさせていただきました。

2023.04.16

ならかわ桜プロジェクトで冬場に手入れした桜の下でお花見会を開催しました🌸

市内の飲食店等にご協力いただき、塩尻特産のワインやぶどうジュース、山賊焼き、ローストビーフ、ウド汁、おにぎりなどが振る舞われ、天候にも恵まれたこともあって予想以上の賑わいでした。

地域全体で純粋に何かを楽しむためのイベントが開催されたのは一体何年ぶりのことでしょうか。

子どもからお年寄りまで、みんなが一堂に会して、みんなの笑顔が見られるのは素晴らしいことだと改めて実感しました。